Hak Masyarakat Adat Tolaki dan Warga Lokal yang Tak Bisa Ditawar dalam FPIC dan CSR

3 min read

Oplus_0

Hak Masyarakat Adat Tolaki dan Warga Lokal yang Tak Bisa Ditawar dalam FPIC dan CSR

Opini oleh : Jumran, S.IP, Direktur Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia (POSKOHAM)

Pembangunan yang berkeadilan tidak bisa dilepaskan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat. Di wilayah Konawe dan sekitarnya, keberadaan masyarakat adat Tolaki bukan sekadar entitas budaya, melainkan subjek hukum yang berhak menentukan nasib sendiri atas wilayah, identitas, dan sumber daya mereka.

Salah satu prinsip fundamental yang wajib ditegakkan dalam pembangunan adalah FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan. FPIC adalah hak kolektif masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung terhadap tanah, lingkungan, dan kehidupan mereka. Sayangnya, prinsip ini kerap diabaikan dalam praktik pembangunan di tingkat lokal.

FPIC berakar dari prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Oleh karena itu, penerapan FPIC tidak boleh diturunkan menjadi sekadar syarat administratif proyek — melainkan harus diperlakukan sebagai hak substantif yang tak bisa dinegosiasikan.

Salah satu contoh nyata adalah keberadaan kawasan Mega Industri Morosi di Kabupaten Konawe yang menjadi episentrum aktivitas pertambangan dan industri berbasis nikel, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menyuplai kebutuhan energi industri. PLTU ini tidak hanya beroperasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal, tetapi juga telah menyebabkan dampak ekologis yang serius. Belum lagi, dari kacamata identitas budaya dan kearifan lokal, kapitalisme industri seperti ini telah memicu perubahan lanskap dan pola hidup yang menyebabkan punahnya praktik budaya gotong royong (Medulu, samaturu, mepokoaso, meronga-ronga) hingga tergerusnya bahasa lokal.

Kerusakan Ekologis dan Gangguan Kesehatan

Aktivitas PLTU di kawasan Morosi telah menyebabkan pencemaran udara akibat emisi debu batubara dan zat berbahaya lainnya yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Warga di beberapa desa melaporkan peningkatan kasus gangguan pernapasan, iritasi kulit, hingga penyakit kronis lainnya yang sebelumnya jarang terjadi.

Lahan tambak, pertanian dan perikanan pesisir yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal khususnya masyarakat Tolaki juga mengalami penurunan produktivitas akibat pencemaran laut, udara dan anak-anak sungai. Ruang hidup dan spiritual masyarakat kini tergerus oleh ekspansi industri tanpa adanya skema kompensasi yang adil dan partisipatif. Ini adalah bentuk nyata pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional.

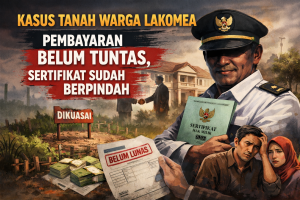

Pelanggaran Hak dan Ketimpangan Sosial

Ironisnya, di tengah gempuran investasi dan pembangunan industri berskala besar, masyarakat lokal justru tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Tidak ada ruang deliberatif yang bermakna di mana warga bisa menyuarakan kepentingannya. Mekanisme CSR yang seharusnya menjadi instrumen redistribusi manfaat pembangunan sering kali dijalankan secara sepihak, formalistik, dan tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kehadiran industri justru memperparah ketimpangan sosial, memperbesar jurang antara pemilik modal dan masyarakat lokal, serta memicu konflik horizontal akibat perebutan akses terhadap sumber daya.

Karenanya, semua pihak harus belajar dari hal tersebut diatas. Sebab faktanya, Pengadilan Negeri Unaaha telah mengabulkan sebagian gugatan warga Desa Tani Indah, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, yang terdampak pencemaran lingkungan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive milik perusahaan pemasok energi kawasan industri nikel PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Gugatan ini diajukan bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari.

Putusan bernomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh yang dibacakan pada 31 Juli 2025 menyatakan bahwa pengelola PLTU telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan pencemaran udara dan air. Majelis hakim memerintahkan pihak tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan secara konkret.

Kesimpulan:

Pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat lokal dan adat, serta merusak lingkungan, bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. Sudah saatnya prinsip FPIC ditegakkan secara nyata dalam setiap proses investasi dan pembangunan di Kabupaten Konawe. Forum CSR dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah konkret untuk menjamin partisipasi bermakna, perlindungan hak asasi termasuk hak masyarakat adat, dan pemulihan ekologis sebagai prasyarat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*)